‘Adeyaka’—the Japonisme of Gold

ウィーン分離派と黄金のジャポニスム

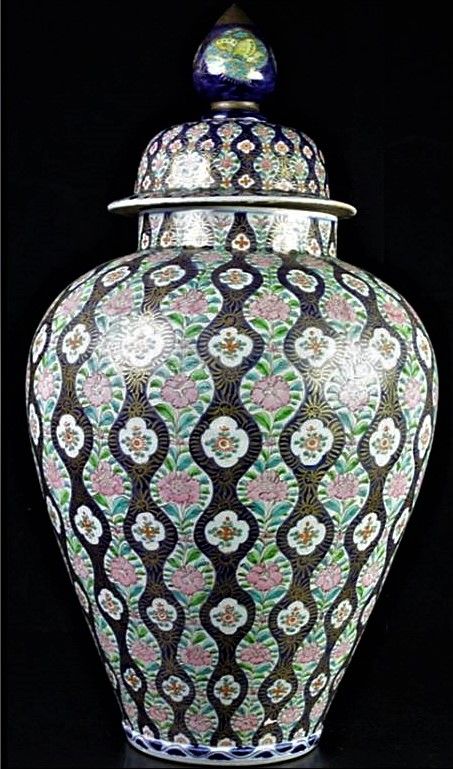

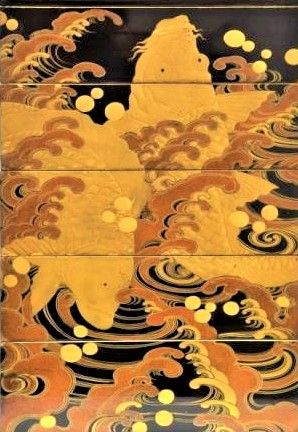

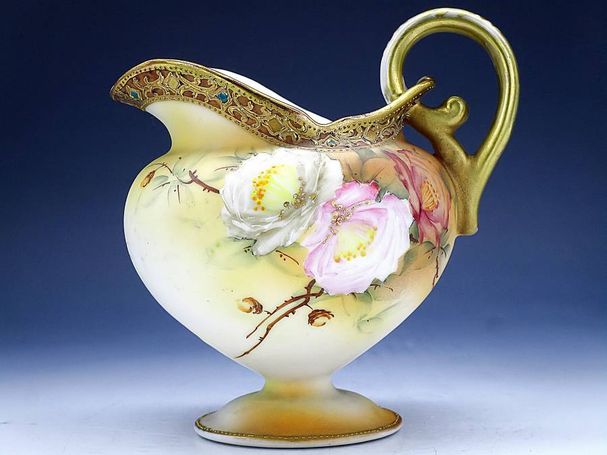

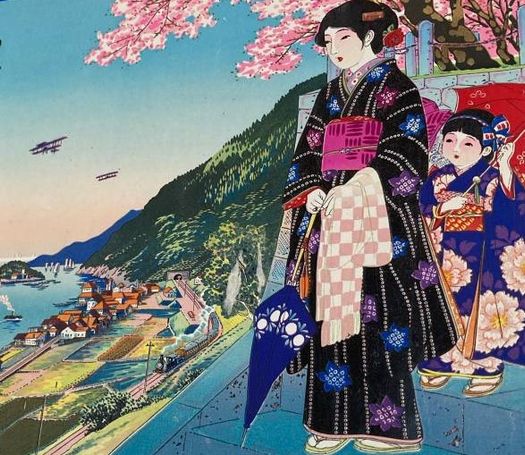

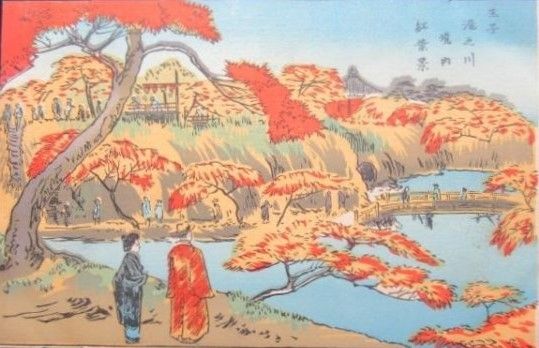

日本の「わびさび」の美的感性は、茶道や禅庭などのおかげで、外国人の間で人気なのは周知の通りだが、その逆の、絢爛艶やかな幕末明治の焼物や漆器や屏風その他工芸品に込められた細密で高級感溢れる感性も、ヨーロッパ各地特にドイツ語圏の芸術家達の美意識に深く浸透していったのである。

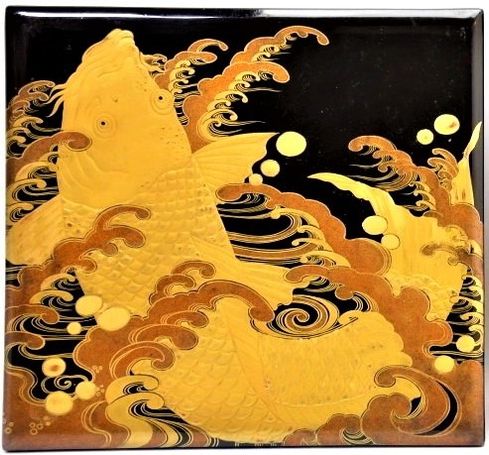

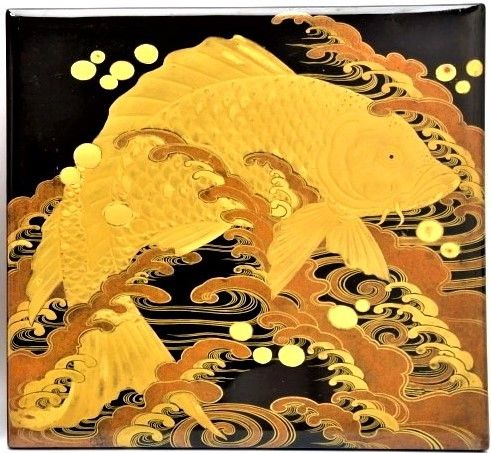

荒磯に鯉高蒔絵京漆五段重箱

Jumping Carp Design Makie Lacquer 5 Layer Box

江戸~明治期 19世紀

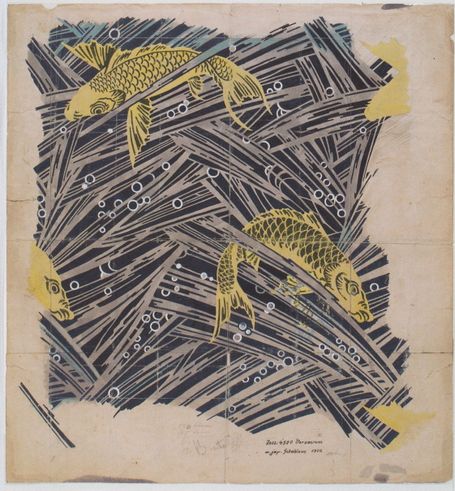

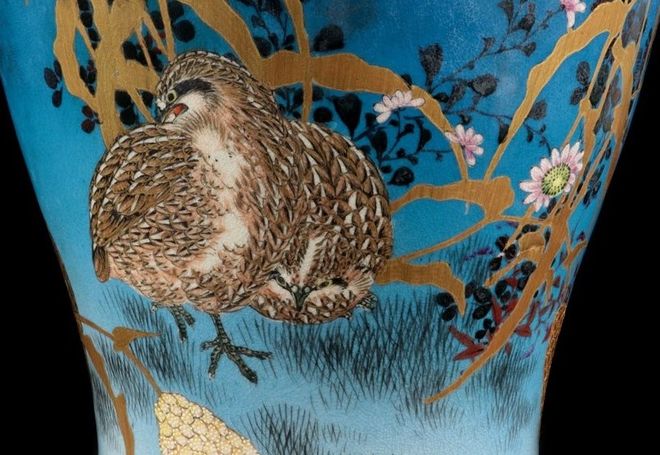

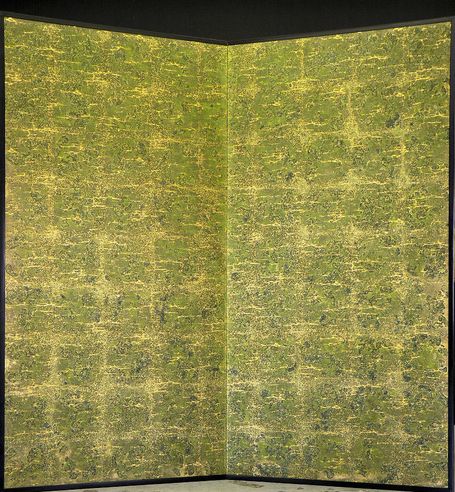

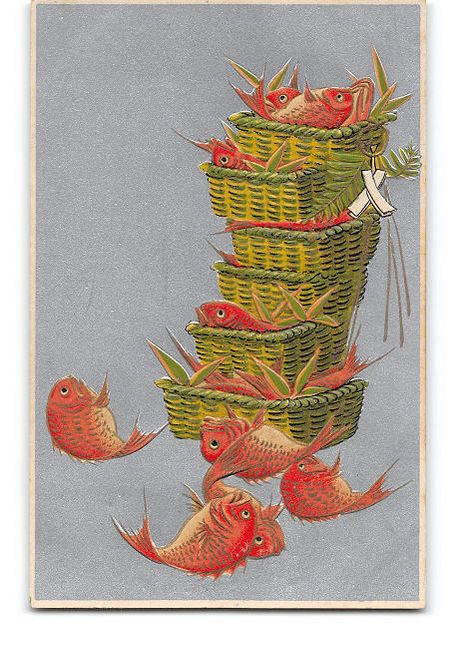

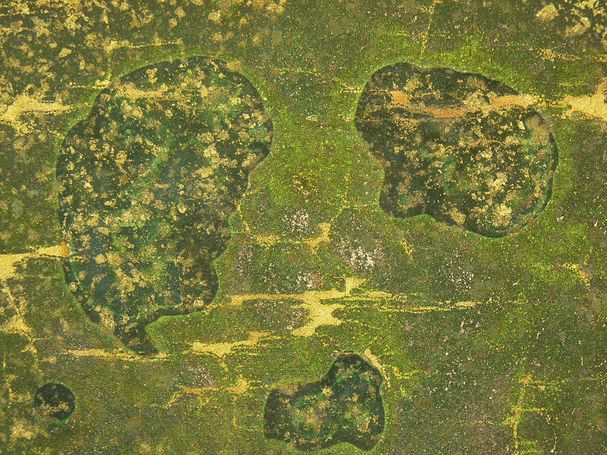

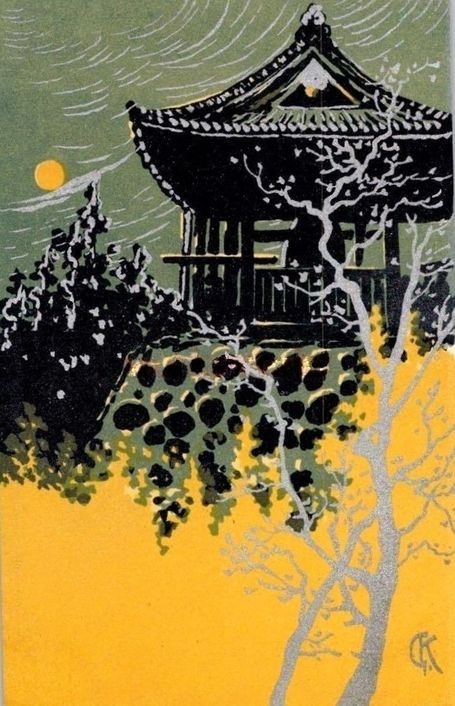

この豪勢で迫力満点の京漆器の展示品は、彫刻の要素も持つ「五段五面の立体的絵画」ともいえる。その右にあるのはウィーン分離派デザイナーKoloman Moserコロマン・モーザー (1868-1918) のテキィスタイルパターン「4500 Ver Sacrum(ヴェル・サクルム4500番)」モーザーによるこのテキスタイル用デザインは、日本の伝統的な鯉の絵柄を参考にしたものと思われる。画題は「鯉」から「鱒」、描写媒体は「漆に蒔絵」から「紙に水彩」もしくはその「リトグラフ」と異なるのだが、描法や構図、色など日本の鯉絵柄の面影は瞭然と残っている。ジャポニスムの歴史においてこのように自国の文化的環境に合わせて呼称や制作媒体を変えた作品は多く見られる。モーザーのこの作品の場合、さらに酷似する日本の型紙の例をモーザーの作品のある同テキスタイル会社が所蔵しているため、その型紙を雛形にしたことが判明している。よく拝見すれば、図柄を反転して写したことが分る。

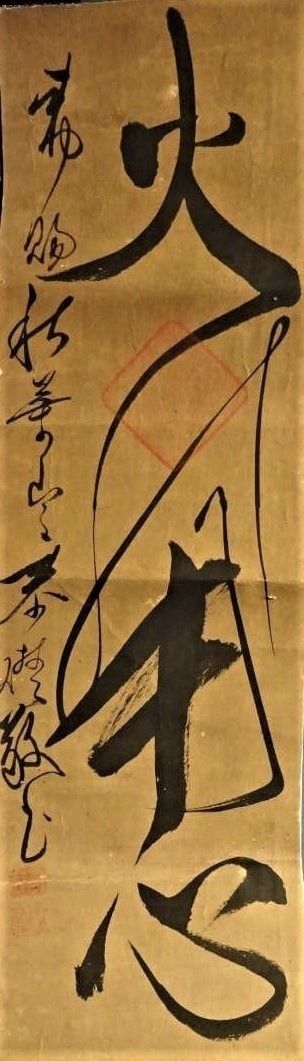

織部・備前焼的な色彩と触感、または長谷川等伯の屏風絵の図像や利休の茶道具のフォルムは、20世紀半ばの白黒写真、抽象芸術、近代建築などにその形跡を残している。ドイツの抽象画家ゲルハルト・リヒター(Gerhard Richter)やアンスレムキーファー(Anselm Kiefer) の絵具その他素材で分厚く塗られた作品には、そうした要素に加え、佐伯祐三(Saeki Yuzo)のようなゴミまみれた日本の1920年代の洋画作品も思わせる。リヒターとキーファー両者の師匠ヨーゼフ・ボイス(Joseph Beuys)も、書院の空間構造や組木家具、禅宗の石庭、「書画」としての文字など、日本的コンセプトが作品に現れている。白黒写真では、アメリカのアンセルアダムズ(Ansel Adams) やエドワード・ウエストン(Edward Weston)といった著名な写真家の間でも、こうした日本の触感的美学のインスピレーションが諸作品に現れている。

アールデコの先駆者の一人、高級品工芸デザイナージャン・デュナン(Jean Dunand)は、既に1912年からパリに渡仏していた「幻の巨匠」といわれる菅原精造(Sugawara Seizo)から屏風絵の技法を学び、それを作品に取り入れていた。モードでは、アールデコ時代を代表するマドレーヌ・ヴィオネ(Madeleine Vionnet)が日本の服飾の影響を受け、米国では、ティファニー兄弟も日本に強い関心を持ち、日本の工芸を大量に取り寄せ、アールヌーボーだけでなく、その後のアールデコ様式の商品に活かした。また後にアールデコ式グラフィックデザインの父とも言われるロシア生まれのRomain de Tirtoff、通称エルテ(Erté)は、日本の伝統的モチーフやパターンと酷似する作品を多く作り出している。

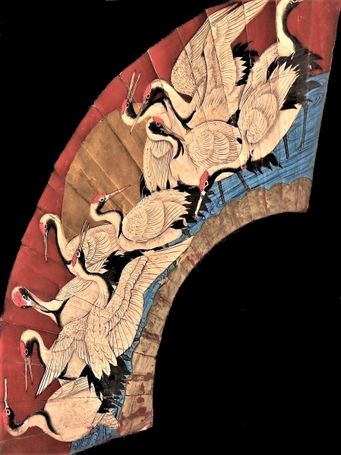

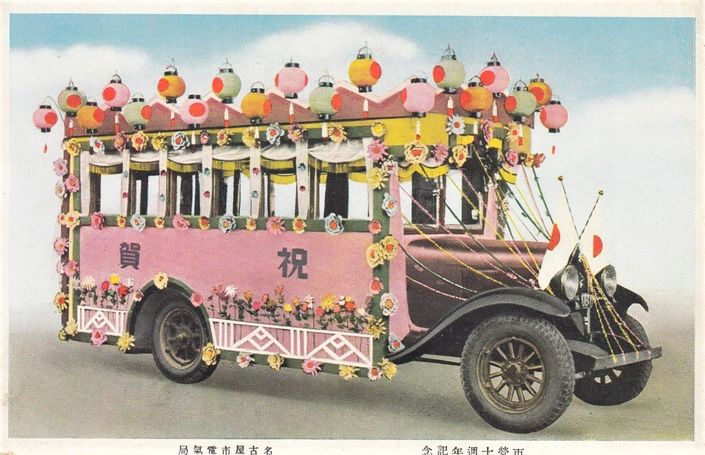

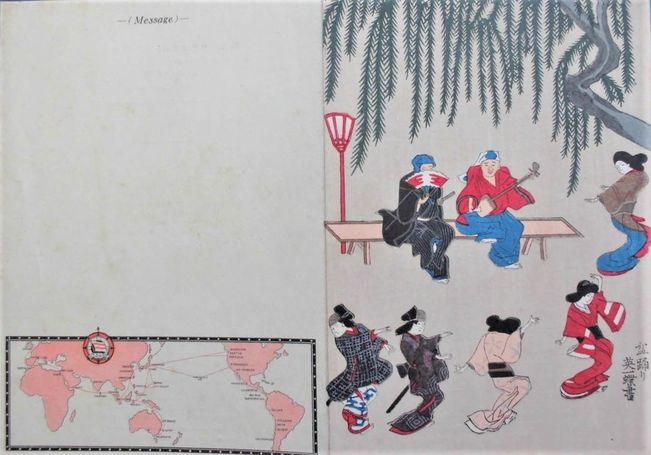

The collapsable umbrella is also a Japanese Invention, as is the collapsable folding fan, collapsable paper lantern, collapsable table, indeed collapsability is one Japonisme that is overlooked.

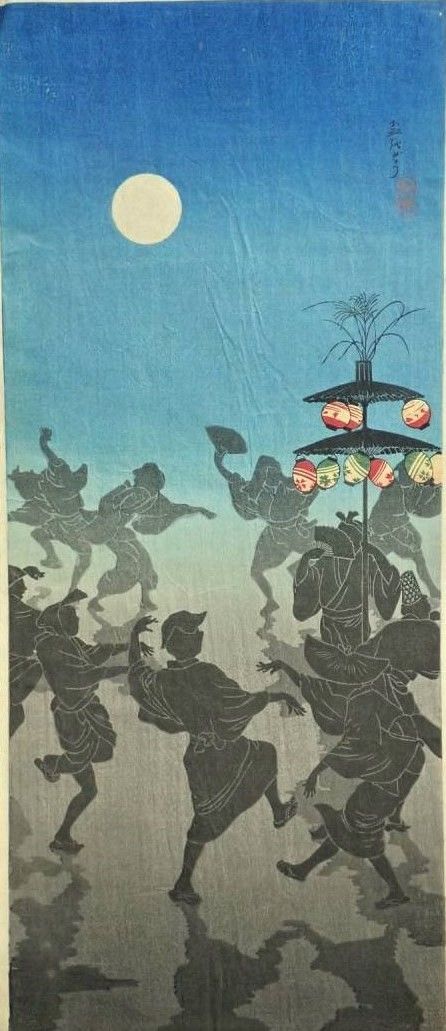

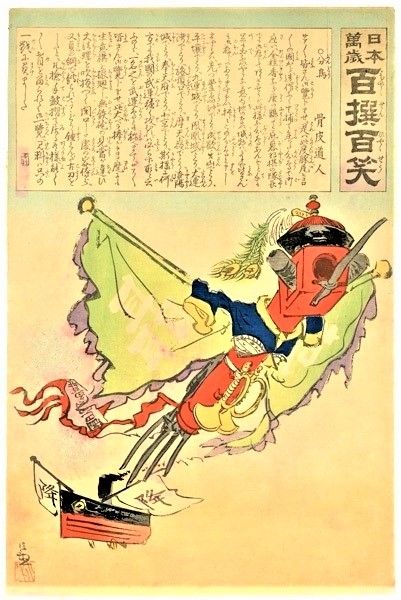

In fact, there are too many limiting definitions of what the Japanese influence was upon impressionism. Usually reduced to strong color, perspectival flatness, asymmetry, void spaces, japonaiserie elements as fans and kimonos, zen influences, and a few other stereotyped conceptions. This 'reductionism' is apparent in too many scholarly works in the west, along the lines: 'Japanese art, indeed the whole culture of the island kingdom, has its roots in China' (Dufwa, 1981) thus denying everything that came before and after that does not have its origins in China, from Jomon pottery and folding fans, to chonmage and harakiri, to omatsuri festivals and sushi, and so on and so forth.

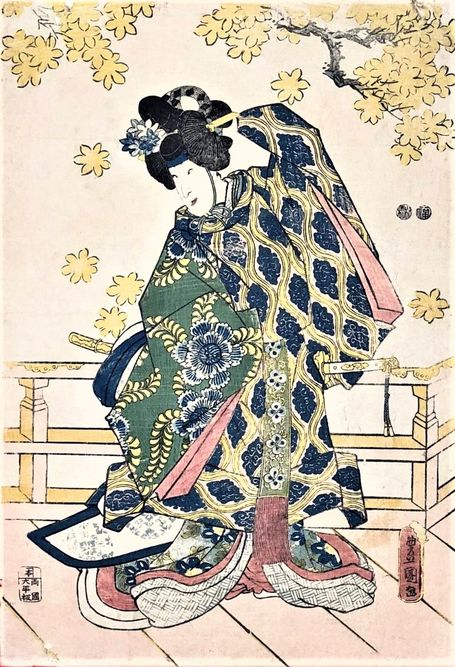

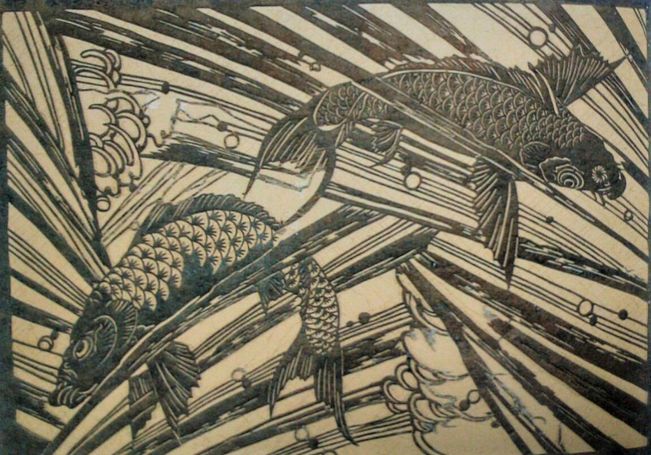

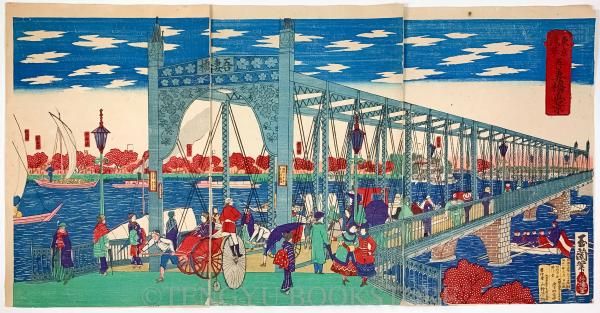

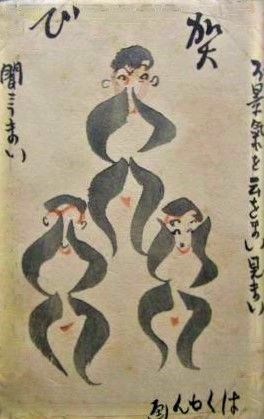

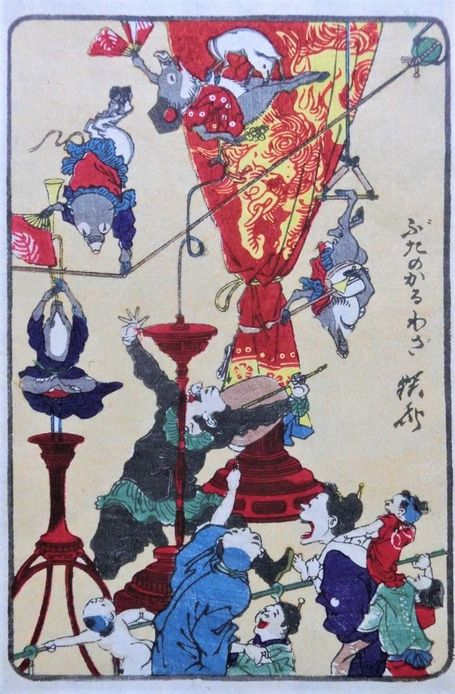

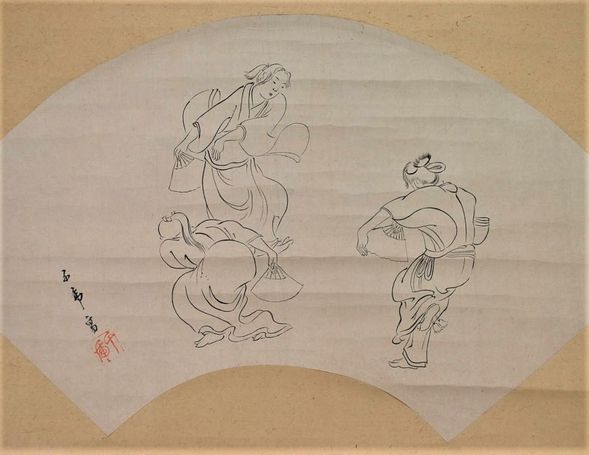

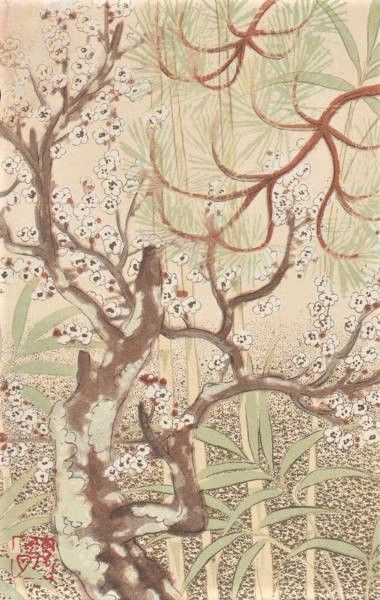

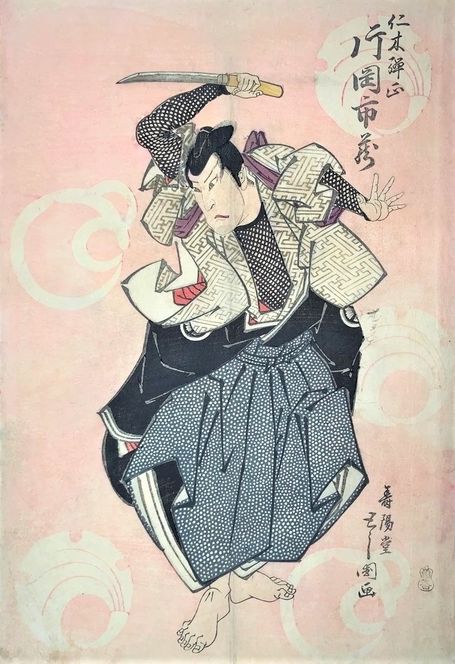

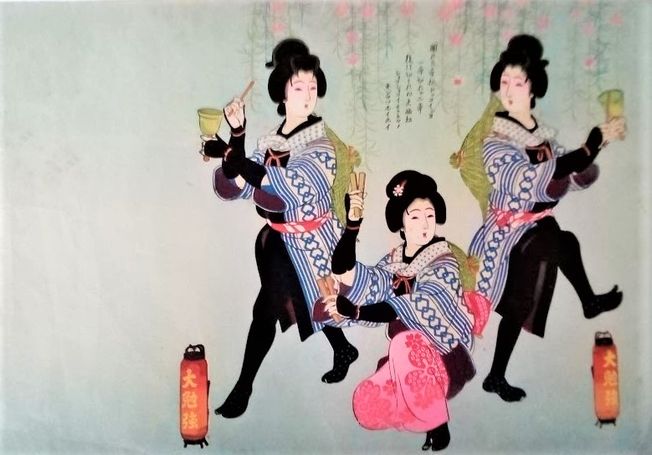

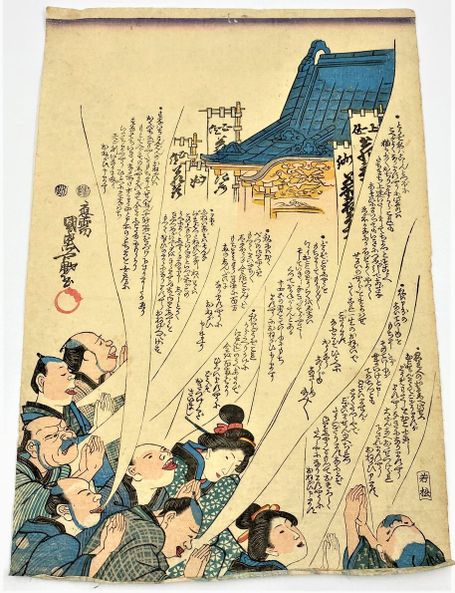

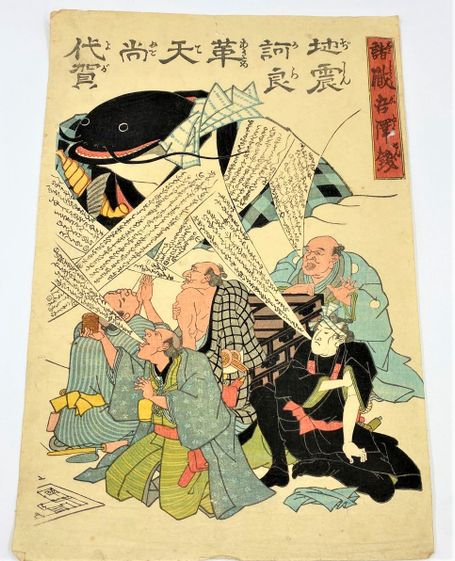

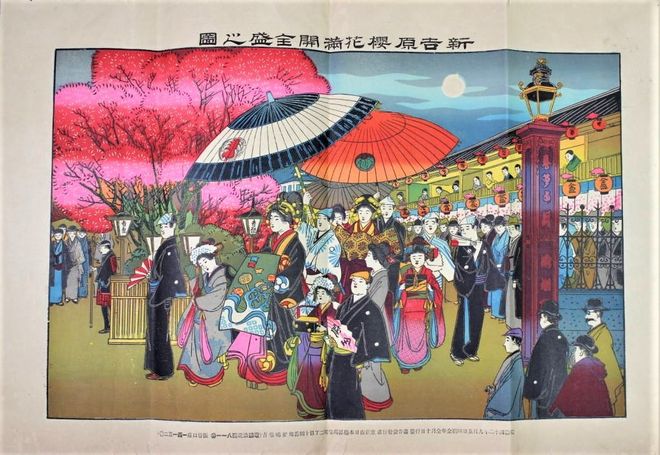

Furthermore, the Japanese influence upon impressionist painters is often treated as equivalent to the influence of ukiyo-e, but Japanese bunjiga, especially their color sumi ink paintings, were also introduced to Europe, both in terms of originals and illustrated book and journals in the latter 19th century. Indeed these color sumi-ink paintings are so reminiscent in spirit and technique to that of impressionist paintings, yet ignored in discussions of impressionism. Perhaps because they are just too close in spirit and technique to it------for if we placed an oil paint brush and oil paints in the hands of a Japanese sumi ink painter, and a sumi-ink brush and color sumi ink in the hands of an impressionist oil painter, and told them to do what usually do, how much of a difference would there really be in the resulting works?

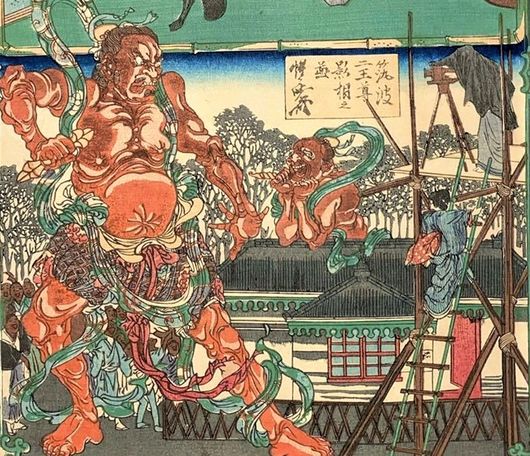

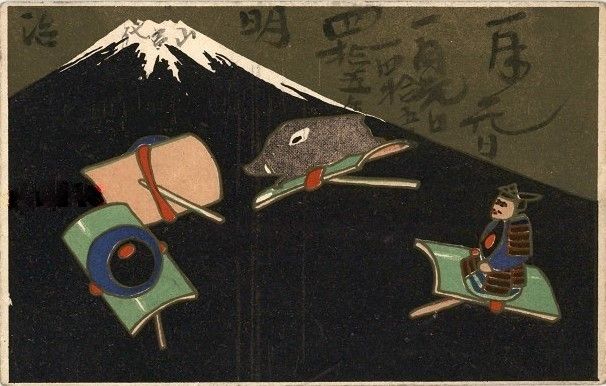

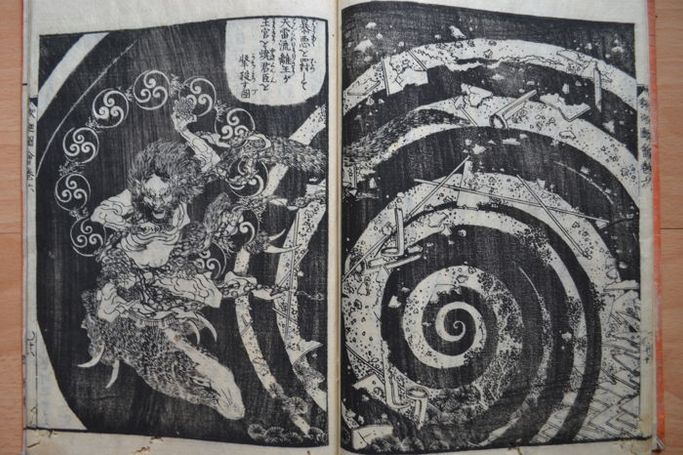

It appears, with greater scrutiny, that the actual Japanese influence is much more deep than is usually suspected; and even if we limited our discussion to ukiyoe, even there the artistic ideas are far richer than is usually believed. For instance if we look at 国芳 [仁田四郎忠常冨士の人穴に入るの図], done between 1843-1847, we find that he approaches impressionist brushwork with a woodblock print, truly an amazing piece ahead of its time. Often we find comments by researchers in the field making statements as to what is 'un-Japanese', e.g. as 'reflections in the water' which one author claims "in itself, an un-Japanese element"-----which of course is completely mistaken, as Hokusai and Hiroshige made prints emphasizing day time and even night time reflections, sometimes to an exagerated degree more than seen in western painting----conspicuous is Hokusai' giant reflection of Mt. Fuji(甲州三坂水面)or Hiroshige's moon light reflecting on water (両国之宵月)-----and these done before Monet's pronounced reflections, and since we are speaking of possible influences, regardless of whether Japanese water reflections might be influenced by western painting, Monet's reflections could still be an influence of these kinds of prints too.

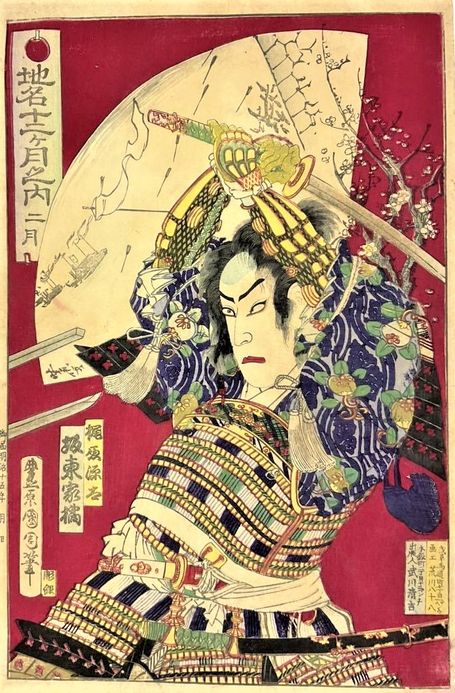

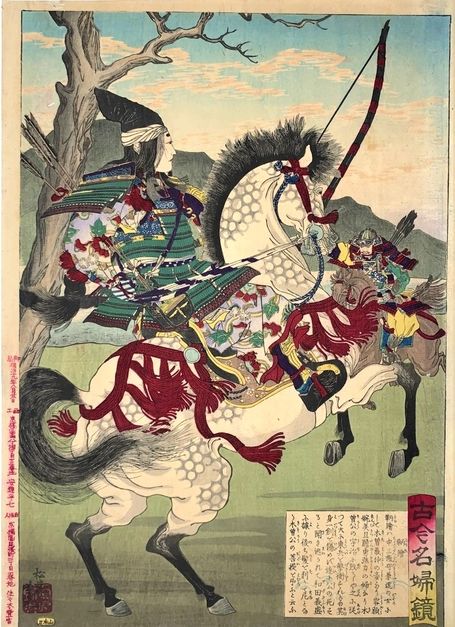

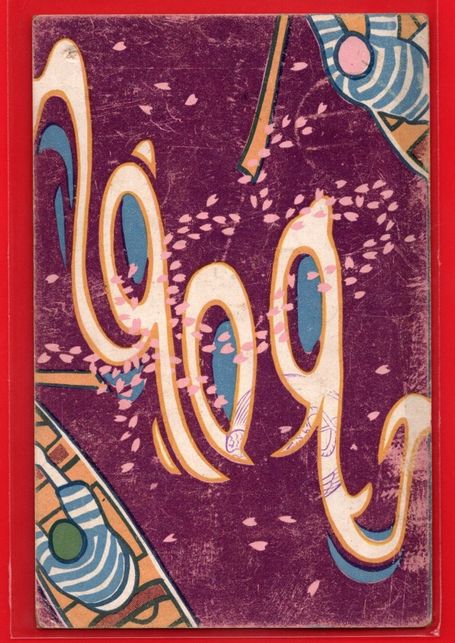

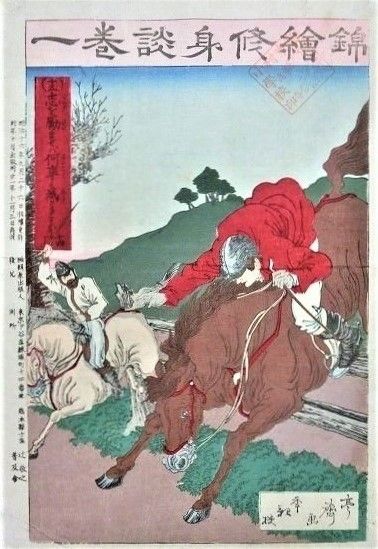

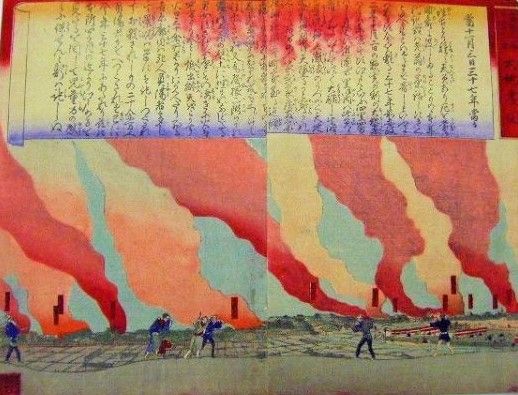

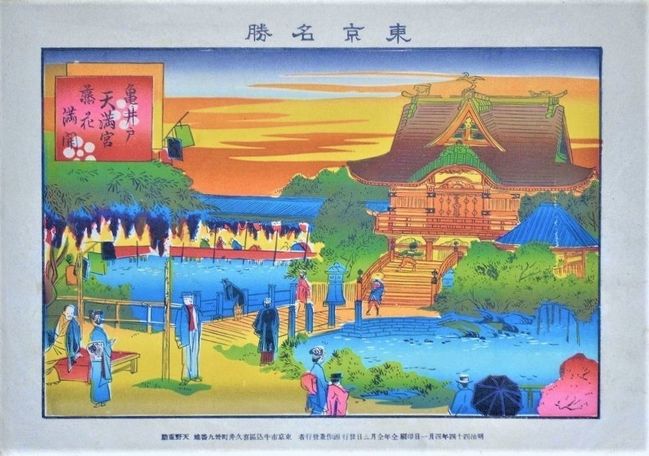

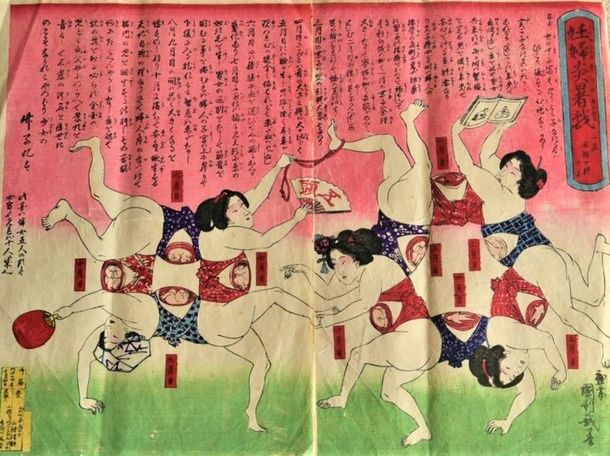

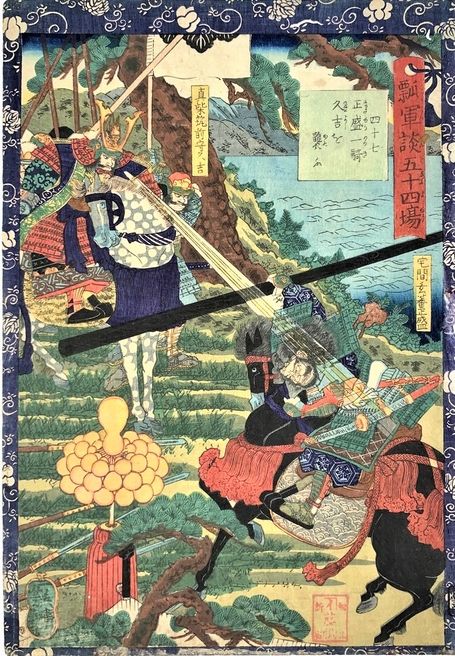

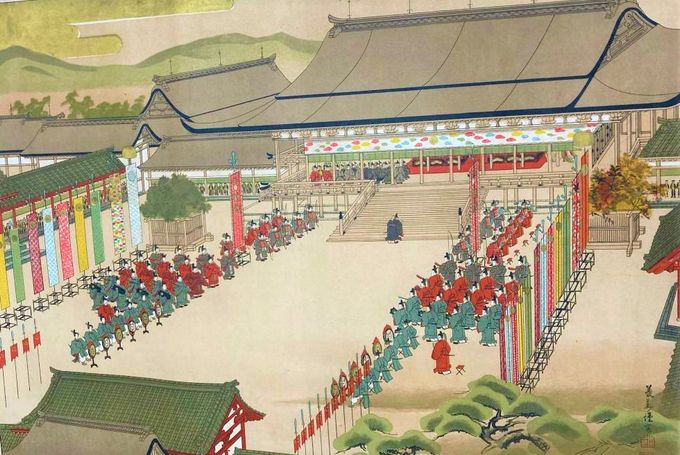

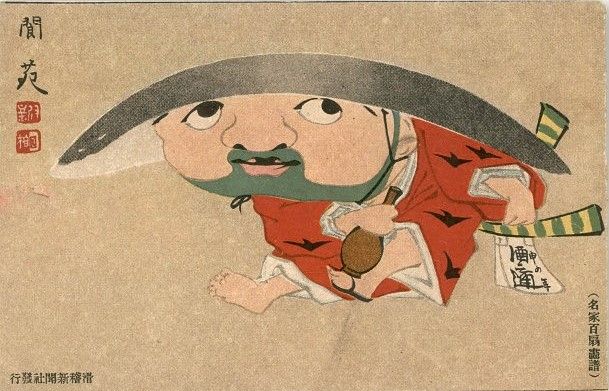

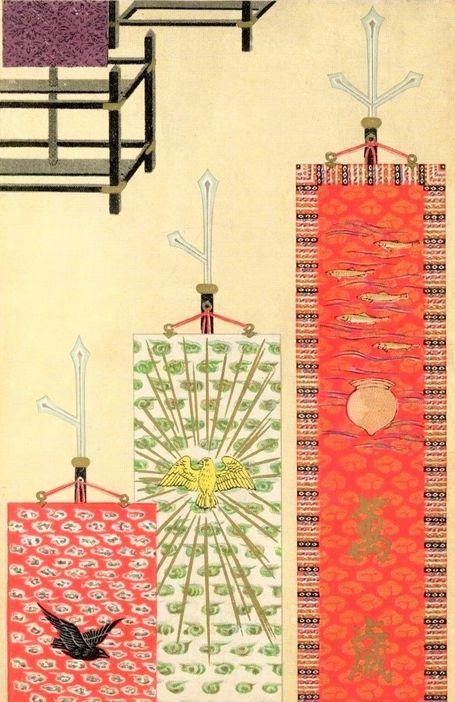

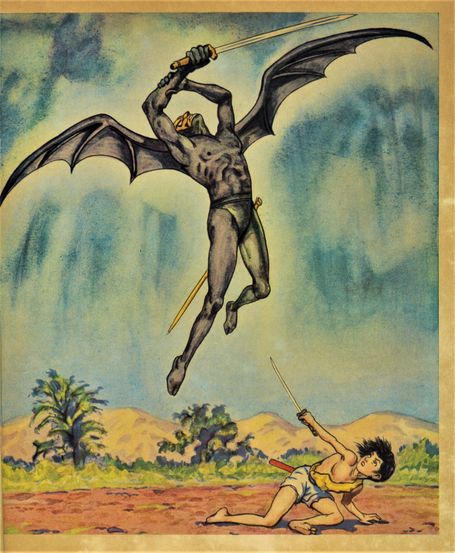

歌川国芳の門人歌川芳艶( )のこの大作、「瓢軍談五十四場」(ひょうぐんだんごじゅうよば)は、豊臣秀吉の出世をテーマにした54枚の場面からなる作品です。織田信長が手柄を立てた豊臣秀吉に瓢箪を馬標として使用する許可を与えたことが、この版画シリーズの名前の由来である。この「瓢軍談五十四場」の絵は全て紫の縁で囲まれ、独特の様式があり、当館では、ある種のフランスのセザンヌの絵との高い類似性をテーマとした展示もある。またスエーデンのラーソンの絵本の挿絵にも、影響を及ぼしたのではないかと思われる展が多い。

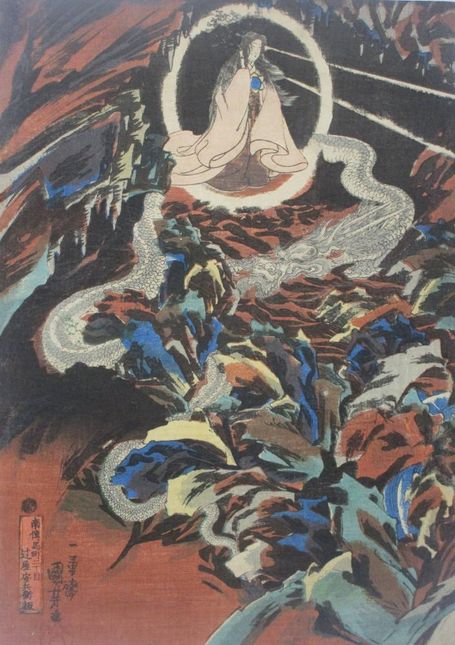

阿弥陀の白毫から発する光が届く

マーベルのコミックの話の内容は、芳艶の版画に描かれたこととは無関係であるのだが、簡単に説明すると、コミックの表紙に描かれた奇妙な宇宙人の様な頭をした足の細長い人物は、突然変異で「スーパー進化」を遂げた「未来人」になり、マンハッタンのタイムズスクエアで暴れ出して主人公たちの4人のスーパーヒーローを圧倒している場面が描かれている。

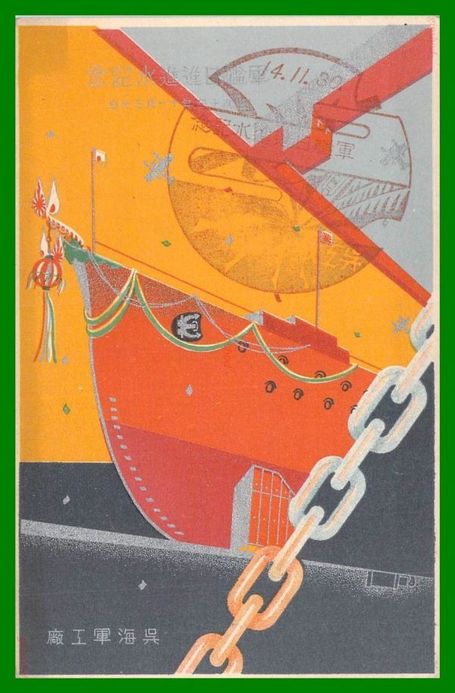

当館コレクション

フォトギャラリー

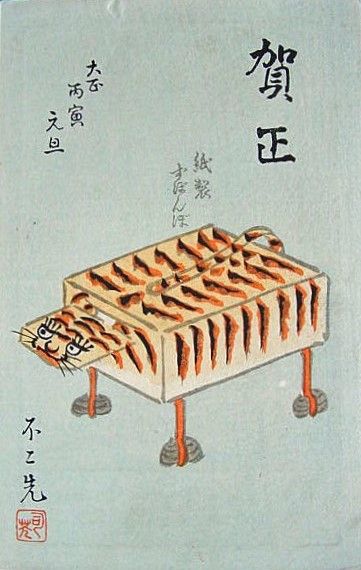

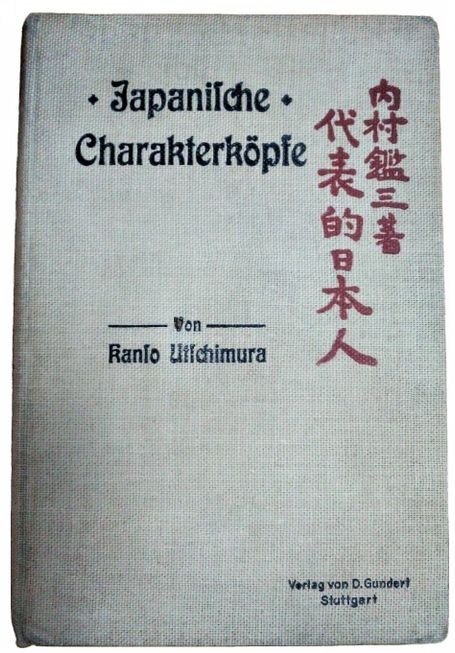

青山資料館では美術品の他、文化的人工物、古書・希少本などの所蔵品を管理しています。

Museum Collection Photo Gallery (under construction)

The Aoyama Archives houses many thousands of items, including artworks, cultural artifacts, and numerous rare old books.

画像をクリックしますと図の全体(一部に説明文・リンク)が見えます。

以下のフォトギャラリーは制作中です。